為深入學習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會精神,引領教育廣大青年學子在實踐中增強責任感和使命感,在社會大課堂上受教育、長才干、作貢獻,在踴躍投身全面建設社會主義現代化 國家新征程中展現青春風采、貢獻青年力量。2022年8月5日,滁州學院地信學院赴南京大屠殺紀念館實踐小分隊前往南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,展開一場紅色尋訪之旅,讓廣大青年學生擁有一次親身實踐的機會,去進一步增強責任感和使命感。

由于疫情原因,此次小隊成員未能全部前往實踐地點,不過在前往之前,成員之間都進行了溝通和討論,并通過網絡問卷就青年對南京大屠殺歷史的了解情況進行調查,針對結果進行了分析和總結。對于紀念館的背景,在出發也做了一些了解,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館是建立在南京大屠殺江東門集體屠殺遺址之上的一座專題性紀念館,于1985年8月15日正式建成開放。經過30多年的建設與發展,已經成長為具有較高國際知名度的中國國家一級博物館。紀念館現存三處南京大屠殺“萬人坑”遺址,館內是關于南京大屠殺歷史、日軍“慰安婦”制度、世界反法西斯戰爭勝利的綜合型博物館,大量的文物、照片、歷史證言、影像資料、檔案以及遺址對歷史真相做了完整的闡述,每年都會投入資金對南京大屠殺幸存者、“慰安婦”制度受害者、抗戰老兵等群體進行援助。

圖為紀念館列為全國重點文物保護單位 晏菲 攝

8月5日早上,小隊成員早早的前往侵華日軍南京大屠殺遇難同

胞紀念館,在紀念館門口有四組雕塑,分別為《家破人亡》《逃難》《冤魂吶喊》《勝利之聲》。每種雕塑的形象都展現的淋漓盡致,這些巨大的雕塑給人以強烈的視覺沖擊,把人瞬間帶回到過去。沿路的石壁,地面等建筑均采用黑色鏡面花崗巖敷貼,災難之墻刻寫十三國文字作為背景墻。舊館庭院白色的鵝卵石寓意累累白骨,而新館的砂石,踩在上面發出的聲響猶如冤魂的低聲控訴。這一路肅穆的環境,讓人心情沉重壓抑,也使他們感受到當年屠殺現場的血腥與絕望。令人震撼的還有那哭墻,那是用100個國家的文字寫下“300000遇難同胞紀念館”。

圖為館外雕塑 晏菲 攝

在廣場左側便是新館,新館的室內設計在運用展板展覽的同時。館內墻面掛滿了相片,一面為遇難者遺照,一面為現有幸存者像片,看著令人心情無比沉悶。同時館內也運用各種立體造型來組成相應的建筑場景,包括燈光在內、烘托出悲傷又具有意義的環境。

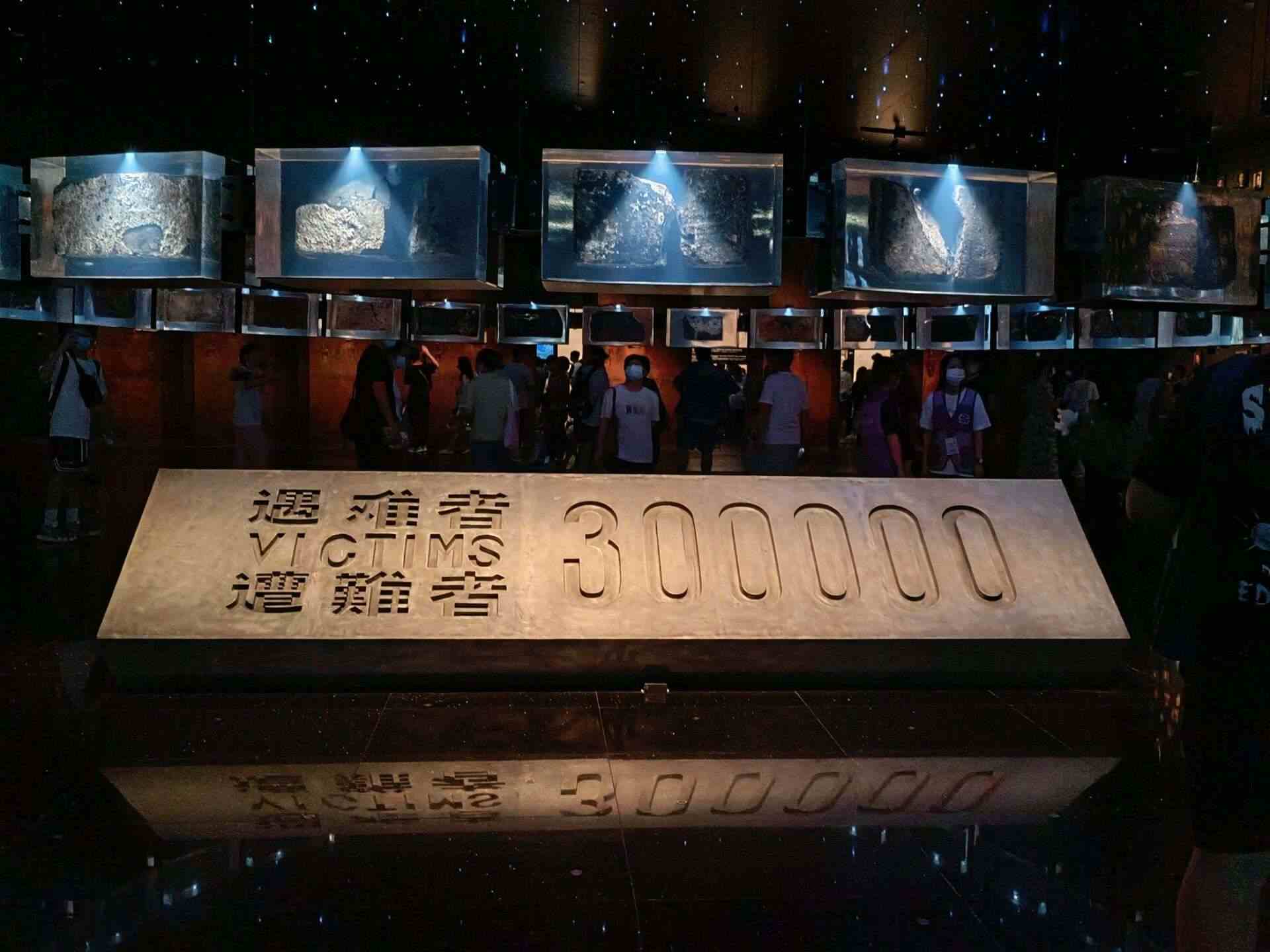

圖為遭難者數字紀念碑 晏菲 攝

從新館出來,便是另外一個主題“萬人坑”遺址,這是整個紀念館的核心和高潮。外觀簡潔,像個黑盒子。里面還有南京大屠殺遇難者的白骨,在通過沙石地面、銹蝕鋼橋、昏暗的燈光等相結合的環境,更加直觀的感受曾經的遇難現場。在這里悲痛沉重的氣氛達到了高潮。

圖為萬人坑 張鑫怡 攝

走出冥思廳,便是和平公園,成員們壓抑的心情瞬間釋放。公園之上,聳立的和平雕塑及水中倒影,仿佛置身另一個世界。公園的環境和建筑,以表達和平的美好主題。公園內建有南京大屠殺紀念碑,其形狀如“犁”,寓意不再有戰爭,象征人們對和平生活的向往。

圖為成員合照 張鑫怡 攝

通過此次活動,小隊成員更加深刻地體悟到先輩們對馬克思主義的信仰,對社會主義和共產主義的信念,為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命,回望歷史,就是要傳承紅色基因,發揚紅色傳統,繼承革命先輩們身上不滅的理想之光、信仰之光,大力弘揚他們百折不撓的奮斗精神,循著他們的高尚情懷標定自己的價值坐標、人生航向,將先輩們開創的偉大事業不斷推向前進。組員們達成共識,要踏著革命先驅的遺跡,繼承先烈的遺志,弘揚革命精神,并且要珍惜這來之不易的幸福生活。發奮圖強,努力學習,認清自己的職責與義務,做好一名合格的當代大學生,成為未來祖國建設的中流砥柱,才能讓祖國永遠傲立于世界民族之林。歷史悲劇才不會重演。