正如《非遺里的中國》里主持人撒貝寧所說,非遺最重要的不是東西,而是這個東西是怎么來的。非遺背后所蘊含的深厚文化和精神,是我們堅持傳承非遺的關(guān)鍵所在,也是非遺的精髓所在。

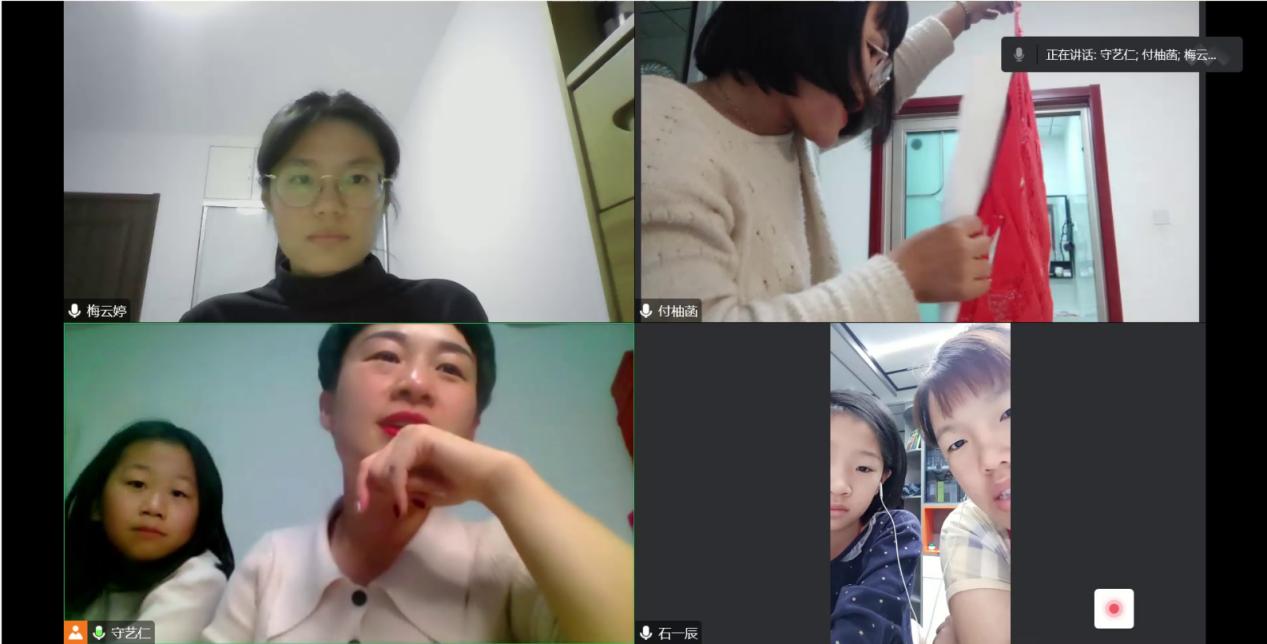

圖為實踐隊隊員與非遺傳承人進行交流。中國青年網(wǎng)通訊員 梅云婷 供圖

而對于藺飛飛,這份傳承既是傳承過去剪紙藝術(shù)的發(fā)展歷史,更是守護她的童年珍貴回憶。

小時候的她用玉米須編麻花辮,剪掉新襪子的花邊給娃娃做裙子,坐在小馬扎上仰頭看紅色的紙屑從奶奶的剪刀起落間飄下......滿墻的紅色剪紙是屬于她的美好的回憶。濱州日報融媒體的一期視頻曾記,剪紙是這個濱州姑娘尋找童心的方式。

年幼時的耳濡目染,奶奶家甚至是燒爐子的廢紙也是剪紙的樣稿,使得藺飛飛從小便對剪紙有特殊的情感,向往像奶奶一樣剪出好看的圖樣。而藺飛飛意識到手中的作品也可以轉(zhuǎn)變?yōu)閷I州剪紙這一非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的良好宣傳、傳播途徑,也是因為小時候跟隨奶奶參加過許多院校展覽。那時候的她懵懂著看著講臺下的觀眾,聽到奶奶被問是怎么走入這一行業(yè),又是怎樣堅持這么多年等等。經(jīng)年累月,許多問題和相關(guān)觀念的答案已經(jīng)深刻在她腦海中,也融進了她日后站在各種各樣的平臺上介紹濱州剪紙和她那剪紙夢的每一句話中。

藺飛飛說他們這一群年輕的傳承人戲稱自己為手藝人也是守藝人。純粹的手工藝人從老一輩那里把手藝技巧和精神文化傳來,在往后歲月中,同寂寞堅守著一份手藝,也是堅守著一份屬于他們自己的珍貴回憶與感情。

圖為非遺濱州剪紙學(xué)員展示作品并進行交流。中國青年網(wǎng)通訊員 梅云婷 供圖

藝術(shù)與文化在城鄉(xiāng)間循環(huán)往來的過程中,傳統(tǒng)民間手工藝生產(chǎn)和工匠手藝人是連接鄉(xiāng)村與城市文化的橋梁,也是城鄉(xiāng)民眾間情感交流的紐帶。手工藝逐漸成為城市人與農(nóng)村人跨越經(jīng)濟差距、文化認知差距仍然能夠互相了解的方式和共同話題。

在工業(yè)化沖擊下,傳統(tǒng)工藝的發(fā)展也面臨著與以往不同的社會環(huán)境。工業(yè)化生產(chǎn)對手工藝的影響無疑是巨大的,傳統(tǒng)手藝生產(chǎn)效率低,創(chuàng)新與銷售滯后,經(jīng)濟效益低下。而面對手工藝的被擠占市場的現(xiàn)象,藺飛飛保有中立態(tài)度,不反對科技的進步與發(fā)展對人類社會是大有利的,且手工藝品的價值所在便是純天然的,不完美、允許有瑕疵的。在剪紙作品中更是體現(xiàn)在刀痕紋路圖案間,與工業(yè)制品尤其不同。方塊樓里的人們也越來越多的愿意在這樣的形式中體會一份獨屬于自己的精神桃花源。因此無論工業(yè)發(fā)展的方向如何,手工藝品的制作與文化的傳承仍是部分人所向往的。

同一個剪紙,南北風(fēng)格就大有不同,北風(fēng)粗獷,南方精致。剪紙使用的場所,代表含義也不盡相同。可見相同的手工藝品在不同人心中的意義與代表是不同的,只有營造好集體記憶才能使更多人能夠接受我們所傳遞的信息和精神感情。在城鄉(xiāng)關(guān)系結(jié)構(gòu)變革中手工藝被賦予深厚的鄉(xiāng)愁意義,作為極有價值的集體記憶獲得了新的文化市場。

通過剪紙這樣的形式與節(jié)日、民俗、文化互動,可以使得、民間手工藝品更加有溫度,有內(nèi)涵。像是濱州的其他非遺無論黃河泥塑還是大鼓等等,能被評級定檔有所品味的,都是經(jīng)過時間歷史和歲月沉淀的文化精髓。

我們在一份份手工藝品中回想美好的童年記憶,在手工藝的制作中深刻體會親人的教誨與囑咐。人們在長大后必須面臨的快節(jié)奏生活中,站在手工藝作品面前,用一回頭的猶豫按下奔波的暫停鍵,打開沉重的回憶,嘆一句鄉(xiāng)愁。

而在深入了解這一切時,我最驚訝的是濱州剪紙這一手工藝的學(xué)習(xí)占比大、時間長學(xué)習(xí)群體竟然不是學(xué)生,而是寶媽們。寶媽們學(xué)習(xí)一項手工藝可以使她們在繁重的家務(wù)與無止休重復(fù)的生活中重新找回屬于自己的價值,更多的還可以邊顧家邊用手工藝成品補貼家用。不少寶媽在家剪紙學(xué)習(xí)的過程中也影響到孩子們,用好奇心吸引孩子們?nèi)W(xué)習(xí)和實踐,這成為濱州剪紙傳播的一種方式。

圖為非遺剪紙吸引不同年齡段人群學(xué)習(xí)討論。中國青年網(wǎng)通訊員 梅云婷 供圖

現(xiàn)在各類非遺網(wǎng)站、非遺傳承人公眾號、非遺 App 都在開展非遺內(nèi)容傳播和文化傳承服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)+非遺和新媒體介入的傳播模式使得公眾汲取非遺知識的門檻和成本大大降低,現(xiàn)在公眾參與非遺內(nèi)容和文化創(chuàng)造的互動和交流變得普遍。常見的是與地區(qū)的宣傳以及文旅景區(qū)相結(jié)合。新時代催生新業(yè)態(tài)萌發(fā),現(xiàn)在的非遺手工藝已不只是工藝品,還有許多衍生產(chǎn)品,文創(chuàng)產(chǎn)品,文化產(chǎn)業(yè)鏈等。借助媒體,剪紙傳播不再僅僅再只是紙,更多的還有剪紙的符號和意義。今年疫情后創(chuàng)新的山東大集就是很好的融合,濱州近十項非遺傳統(tǒng)(芝麻酥糖泥塑剪紙等),與十三項優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展銷在山東大集以更加豐富多彩接地氣的形式展現(xiàn)給更多人,將非遺文化廣泛地傳播。

但方向與前景大好的同時,非遺手工藝的持續(xù)發(fā)展還是有所碰壁。非遺技藝的傳承人普遍埋頭技藝學(xué)習(xí),手中技藝扎實。但面對現(xiàn)在銷售傳播互聯(lián)網(wǎng)一手抓的現(xiàn)狀,他們卻犯了難。網(wǎng)站程序,直播帶貨不是他們一時半刻可以快速熟悉的。即使有技術(shù)人員,也因為沒有足夠了解手工藝而不能很好的對接。一大批高素質(zhì)高學(xué)歷,學(xué)習(xí)能力強,且對非遺手工藝了解頗多、十分熱愛的青年有力群體是現(xiàn)在非遺手藝傳承的迫切需求。

圖為傳承人藺飛飛展示濱州剪紙中的鋸齒紋。藺飛飛中國青年網(wǎng)通訊員 梅云婷 供圖

藺飛飛作為少數(shù)黨派民進黨成員待人親切、仁心博愛。她關(guān)心青少年的成長,尤其是動手實踐,親身體會方面。她多次將非遺帶進校園,讓孩子們自己創(chuàng)作。她關(guān)注社會弱勢群體,聚焦社會問題。在她的學(xué)員中有全職媽媽,有單親媽媽,女性創(chuàng)業(yè)者,殘疾人等。她們作為社會的邊緣弱勢群體,數(shù)量可觀,卻很少能有所展現(xiàn)。通過學(xué)習(xí)和傳承非遺手工藝,她們在不同的位置實現(xiàn)著自己的價值,更是直接促進非遺文化的傳播與發(fā)展。

非遺文化與精神無疑是高尚且珍貴的,但非遺手工藝品的滯銷和互聯(lián)網(wǎng)渠道的門檻讓非遺手工藝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益較弱。不少人面對柴米油鹽,想要放下手中的理想。對此,我認為現(xiàn)在的我們就是未來的歷史,我們?yōu)榉沁z文化傳承所做出的努力和非遺手工藝人們的故事將書寫新的非遺的文化與精神——而這正是非遺超越物質(zhì)的文化靈魂。

最后,愿以此篇讓更多人關(guān)注非遺,了解非遺,為非遺傳承發(fā)聲,發(fā)力,發(fā)光!