在道口鋪非遺博物館里,調研團成員了解到除了陶藝、木板年畫外,東昌府區還有東昌葫蘆、毛筆、東昌銅鑄雕刻、東昌澄泥、葉雕等多種非遺文化,收獲頗豐。

一、李氏陶藝

(圖為道口鋪非遺博物館中有關東昌李氏陶藝的展示)

李氏陶藝采用傳統古法純手工制陶,以柴窯進行燒制。

最初制作陶器的材料隨處可取,從原始部落開始,陶器還只是瓦缸、陶缸等可以用來存放糧食的器皿,但是由于材質問題無法長時間儲存液體。用純泥材料燒制溫度高了會化,所以現在燒制的時候加入了金剛砂等耐高溫的材料,燒制出來的陶器便做到了不變形、不開裂。這樣做出來的陶壺會比瓷壺、玻璃壺泡出來的茶好喝。

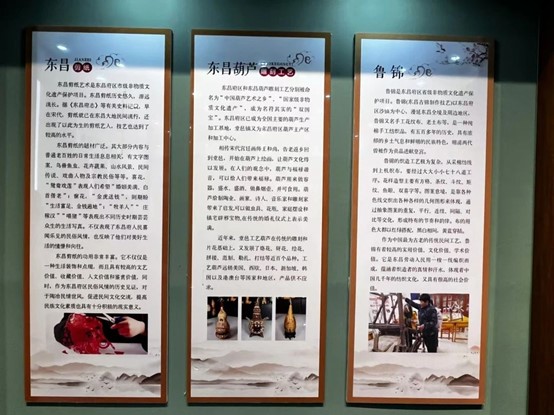

二、東昌葫蘆雕刻與魯錦

(圖為道口鋪非遺博物館中有關東昌葫蘆雕刻與魯錦的介紹)

東昌葫蘆雕刻用料考究,刻工純熟,線條流暢,圖案豐富,制作精良,呈現出鮮明的地域特色。東昌葫蘆雕刻將典雅的造型技巧與寫實手法相結合,形成了一套完整的藝術體系。

魯錦,也被稱為老粗布或土布,以其絢麗的色彩搭配、極具代表性的紋飾形態和深厚的文化內涵著稱。這種紡織品采用色織工藝,即先對紡線進行染色,后進行織布,色彩明亮,對比強烈。

魯錦不僅是一種紡織品,更是一種文化象征。它體現了山東地區特別是魯西南地區人民群眾長期勞動實踐的成果,代表了純棉手工紡織生產工藝。魯錦的生產原料廣泛種植于山東不特定地區,其織造工具幾乎全是木制的,結構簡單但操作靈巧,能夠將潔白的棉花變成色彩斑斕的棉線。

三、東昌鑄銅雕刻

(圖為道口鋪非遺博物館講解員介紹東昌鑄銅雕刻時所攝)

在諸多非遺文化中,東昌鑄銅雕刻,技藝精湛、享譽四方,“我在故宮修文物”節目的故宮鐘表修復師王津等專家團隊曾前來考察、交流鐘表制作工藝。

隨后,山東大學(威海)“尋遺筑夢”社會實踐調研團又前往了聊城東方教育集團。

(圖為聊城東方教育集團部分陳設)

據了解,聊城東方教育集團開設了非遺相關的選修課,很是注重對青少年的非遺教育。正如共青團東昌府區委副書記韓笑所作的總結所言,青年們要弘揚中華民族優秀傳統文化,用青春的熱情推進文化的傳承,不負青春、不負韶華,展現青年風采。

非物質文化遺產(簡稱“非遺”)是各民族世代相傳、與群眾生活密切相關的各種傳統文化表現形式。從小接觸和學習非遺,能夠幫助孩子們建立起對本土文化的深刻認同和自豪感,增強文化自信心。這種文化自信是民族凝聚力的重要源泉,也是國家軟實力的重要組成部分。親自走進非遺傳承項目,無論是學習古老的手工藝如剪紙、刺繡、陶藝,還是體驗傳統戲曲、民樂演奏,都能深刻感受到這些技藝背后承載的歷史厚重與文化深邃。它們不僅僅是技藝的展現,更是民族記憶、地方特色和人文精神的傳承。

同時,與非遺傳承人的交流讓我深刻體會到“匠人精神”的精髓。他們幾十年如一日地堅守與磨礪,對每一個細節都追求極致,這種專注、耐心和熱愛,讓我深感敬佩。這種精神不僅是對技藝的尊重,更是對生活態度的詮釋。

- 掃一掃 分享悅讀