龍飛沛澤,漢韻傳薪—— 沛縣暑期社會實踐記

為深入探尋漢文化的起源與傳承,響應 “文化傳承發展” 的時代號召,江蘇師范大學科文學院“龍飛沛澤,漢韻傳薪”社會實踐小隊奔赴江蘇沛縣。作為漢高祖劉邦的故鄉、漢文化的重要發源地,沛縣承載著 “漢興之地” 的千年記憶。此次實踐旨在通過實地走訪、親身體驗與深度訪談,挖掘漢文化在當代的鮮活表達,記錄非物質文化遺產的傳承故事,讓年輕一代在歷史與現實的交融中感受傳統文化的生命力。

煙火漢味:冷面里的千年鄉愁

沛縣美食江湖里,冷面堪稱 “靈魂擔當”,其中廣電冷面更是當地人心頭的 “白月光”。縣城中心的廣電冷面店,因鄰廣播電視臺得名,三十年來香飄沛縣。

推門而入,琥珀色老湯在鍋中翻滾,羊骨與香料的香氣撲面而來。招牌冷面的面細韌,浸在酸甜湯里,搭配雞絲、榨菜與紅油,微辣回甘。店主李阿姨表示,湯得用羊骨、老雞熬六小時,面要現做才勁道,凌晨三點備料,是她三十年的堅持。食客感慨,女兒外地讀書,回來必吃這口,是沛縣的 “文化名片”。從漢代的烽火歲月到如今的市井煙火,這碗凝結著匠心與情懷的冷面,早已超越食物本身,成為沛縣人血脈中揮之不去的鄉愁印記,讓每一個品嘗過的人,都能在唇齒留香間觸摸到這座古城的千年溫度。

圖一 采訪食客

金石遺韻:博物館里的時空對話

沛縣博物館展現出其作為漢文化重要載體的獨特價值。在專業講解員的引領下,實踐團隊首先觀摩了紀錄片《漢興沛澤》。該片以二十分鐘的篇幅,系統梳理了漢高祖劉邦自泗水亭長起勢至建立大漢王朝的歷史脈絡,通過影像資料構建起具象化的歷史圖景。步入文物展廳,漢代銅劍歷經歲月沉淀的冷冽鋒芒,彩繪陶樓精湛絕倫的工藝技法,均直觀呈現出漢代物質文化的卓越成就。

值得關注的是,博物館設置的互動體驗區為實踐活動增添了學術探索維度。在工作人員的規范指導下,團隊成員參與漢代拓印技藝實踐,通過專業工具與技法,將石碑銘文轉印至宣紙之上,這一過程不僅展現了傳統金石傳拓的工藝流程,更搭建起跨越時空的文化對話橋梁。

圖二 觀看影片

圖三 了解漢文化歷史

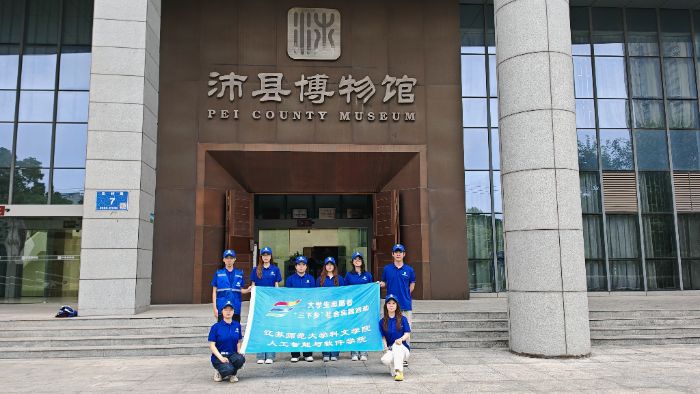

圖四 沛縣博物館前留影

衣袂漢風:歌風臺上的古今交響

暮色籠罩下的歌風臺,晚風生涼。這座承載千年歷史底蘊的古臺,因漢高祖劉邦所作《大風歌》而名垂青史。在工作人員的指導下,實踐隊員身著按漢代 "上衣下裳" 制式復原的傳統漢服。工作人員細致講解,漢代服飾形制考究,袖口的寬大設計,既體現著服飾美學,更暗喻君子海納百川的胸襟氣度。立于臺巔,衣袂翻飛間,歷史的厚重感撲面而來。

圖五 歌風臺劉邦像前合影

圖六 體驗漢服

圖七 體驗拓印

從廣電冷面的煙火氣到博物館的文物密碼,從歌風臺的漢服體驗到歷史短劇的演繹,每一個瞬間都讓實踐隊員對 “薪火相傳” 有了更深的理解。漢文化不是博物館里的靜態展品,而是活在美食里、融在技藝中、傳在故事里的生動存在。 這次實踐讓隊員們明白,文化傳承既要守護歷史根脈,也要創新傳播方式。當隊員們用味蕾記憶傳統,用雙手觸摸歷史,用青春演繹經典,千年漢文化便有了生生不息的活力。沛然 “薪” 動,動的是文化傳承的脈搏;漢 “為觀止”,止的是每一個人為歷史震撼的瞬間。這段難忘的經歷將激勵實踐隊員繼續做文化的傳播者,讓漢家故里的風采在新時代綻放更耀眼的光芒。他們將用鏡頭記錄的沛縣見聞、實踐中的感悟思考整理成圖文與視頻,通過社交媒體平臺分享。那些冷面蒸騰的熱氣、拓印時宣紙的紋理、漢服飄動的衣擺,都化作一個個文化符號,吸引更多年輕人關注漢文化,讓沛縣之行的收獲如星火燎原,點亮文化傳承的漫漫長路。