7月12日,成都理工大學(xué)宜賓校區(qū)“桑蠶振興,川南未央”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團(tuán)隊走進(jìn)四川省宜賓市珙縣蠶桑現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),調(diào)研發(fā)現(xiàn)珙縣底洞鎮(zhèn)錦繡村的蠶桑產(chǎn)業(yè)走出了一條獨特的循環(huán)之路。從桑葉到蠶絲,從蠶沙到有機(jī)肥,從桑枝到食用菌,每一個環(huán)節(jié)都彰顯著當(dāng)?shù)貙Y源的高效利用,書寫著產(chǎn)業(yè)振興的新篇章。

圖為蠶桑現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)中桑田風(fēng)景

循環(huán)體系:從“一棵桑”到“一個產(chǎn)業(yè)圈”

珙縣桑蠶產(chǎn)業(yè)的循環(huán)邏輯,以桑樹為核心構(gòu)建起完整閉環(huán)

采用“水肥一體”技術(shù)培育的桑樹,其優(yōu)質(zhì)桑葉作為基礎(chǔ)飼料供應(yīng)蠶養(yǎng)殖;蠶繭經(jīng)加工制成蠶絲被、蠶絲面膜等終端產(chǎn)品,通過市場流通實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)化;養(yǎng)蠶過程中產(chǎn)生的蠶沙,一部分加工為養(yǎng)生蠶沙枕,另一部分經(jīng)發(fā)酵處理成為有機(jī)肥,反哺桑樹生長;而剪伐后的桑枝被粉碎為培養(yǎng)基,用于食用菌培育,而培育后的菌渣則進(jìn)一步加工為生物有機(jī)肥,重新投入農(nóng)田。

圖為循環(huán)體系

從“桑—蠶—絲”的主產(chǎn)業(yè)鏈,到“副產(chǎn)品—再利用—反哺種植”的輔助鏈條,各環(huán)節(jié)緊密銜接,形成“一份資源、多重收益”的循環(huán)模式,推動資源在流轉(zhuǎn)中持續(xù)增值。

蠶沙妙用:變廢為寶、綠色發(fā)展

在錦繡村的桑園旁,一個個蠶沙發(fā)酵池格外顯眼——這是當(dāng)?shù)匮h(huán)體系的“關(guān)鍵一環(huán)”。蠶沙在這里經(jīng)過發(fā)酵,搖身一變成為富含氮、磷、鉀的有機(jī)肥,既能肥沃土壤,又能為桑樹及復(fù)合套種的農(nóng)作物生長持續(xù)供能。

這一過程生動詮釋了園區(qū)“綠色循環(huán)”的發(fā)展主題,不僅減少了廢棄物污染,守住了村里的綠水青山,更讓“生態(tài)好”與“產(chǎn)業(yè)興”形成了良性互動。如今,依托這份綠色底蘊,村里還盤算著發(fā)展生態(tài)旅游、研學(xué)體驗,讓循環(huán)農(nóng)業(yè)的故事被更多人看見。

圖為蠶沙發(fā)酵池

循環(huán)賦能:為鄉(xiāng)村振興注入強(qiáng)勁動力

這套循環(huán)閉環(huán)體系為錦繡村帶來的效益,遠(yuǎn)不止成本節(jié)約這般簡單:

在資源利用層面,有限的耕地實現(xiàn)了“一田多收”——桑葉用于養(yǎng)蠶,桑枝粉碎后培育食用菌,蠶沙經(jīng)處理成為肥料反哺農(nóng)田,讓同一片土地衍生出多重經(jīng)濟(jì)價值。

在農(nóng)戶收益方面,收入結(jié)構(gòu)從單一的蠶繭銷售向多元化拓展,食用菌等副產(chǎn)品的產(chǎn)出讓村民“一份勞作獲多份回報”,有效提升了家庭經(jīng)濟(jì)的抗風(fēng)險能力。

就業(yè)層面,種桑、養(yǎng)蠶、副產(chǎn)品加工等環(huán)節(jié)形成了完整的勞動鏈條,大量吸納本地村民參與,尤其為老年人提供了家門口的就業(yè)機(jī)會,實現(xiàn)了“照顧家庭與獲得收入”的雙向兼顧。

這種全鏈條的循環(huán)模式,正從資源、收入、就業(yè)等多個維度為鄉(xiāng)村振興夯實基礎(chǔ),讓發(fā)展底氣更足、后勁更可持續(xù)。

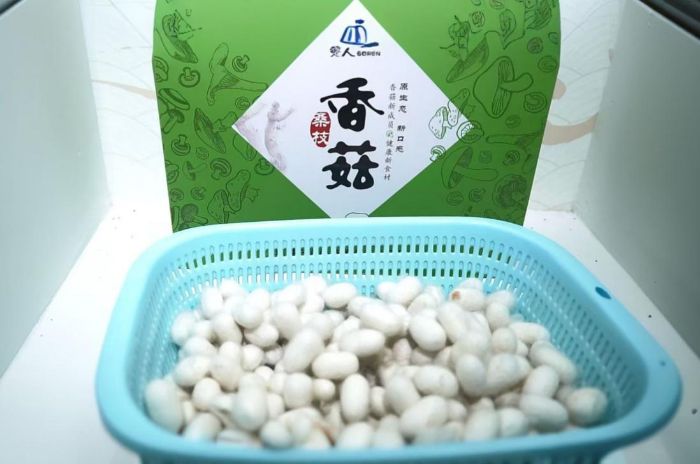

圖為桑枝香菇和蠶繭

從一棵桑樹到一個產(chǎn)業(yè),從一份廢料到一份收益,珙縣蠶桑產(chǎn)業(yè)的循環(huán)之路,是創(chuàng)新,是堅守,更是對綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興的生動實踐。

這里的每一片桑葉、每一粒蠶沙編織出一條“資源不浪費、效益節(jié)節(jié)高”的鄉(xiāng)村振興路。這條路扎根于生態(tài)保護(hù)與產(chǎn)業(yè)升級的深度融合,是能夠長期發(fā)展的康莊大道,正為珙縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入源源不斷的動力。

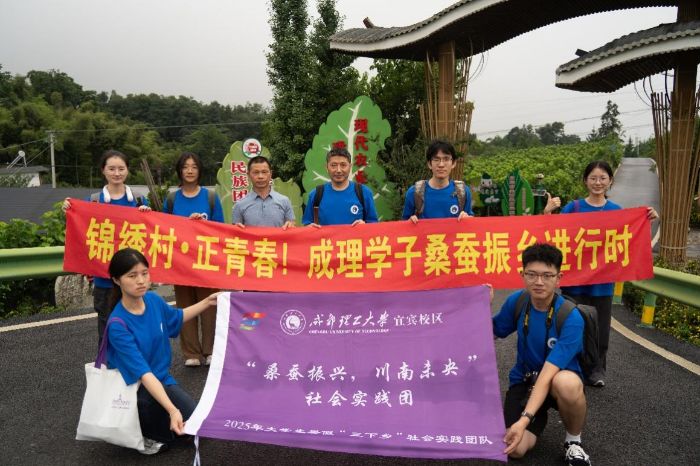

圖為團(tuán)隊成員及指導(dǎo)老師和錦繡村黨總支副書記在園區(qū)門口合照