為深化博物館公共教育功能,7月3日南京博物院啟動“文物里的中國”暑期特別活動,通過特色展覽、非遺工坊、數字導覽等多元形式,吸引日均超8000名觀眾走進這座擁有89年歷史的“文化殿堂”。

歷史長廊新演繹 科技賦能煥生機

在民國館的復古老街中,研學團隊跟隨全息投影《南遷文物萬里行》,見證抗戰時期國寶遷徙的壯舉。策展人李明介紹:“今年我們首次運用AI文物修復系統,還原了清宮舊藏《乾隆南巡圖》受損卷冊的數字影像。”博物院近年完成智慧化升級,觀眾通過小程序即可獲取AR文物深度解說,實現“一碼知千年”。

> (研學團隊在民國館體驗全息投影)

晉國瑰寶驚現江南 特展引爆觀展熱潮

重磅推出的“晉國霸業——山西出土青銅珍寶特展”成為焦點。展出的鳥尊(西周)、刖人守囿車(春秋)等67件一級文物中,半數屬首次離晉展出。文物保護中心主任張瑋表示:“我們采用恒濕低氧展柜,確保脆弱的青銅器在江南梅雨季安全展出。”開展兩周已接待觀眾超5萬人次,周末需提前三日預約。

> (晉國特展青銅器展柜)

非遺工坊活態傳承 文化種子扎根童心

在非遺體驗區,云錦織機“咔嗒”聲不絕于耳。十歲學生陳雨桐在傳承人指導下完成云錦書簽制作:“原來一根金線要裹1200圈孔雀羽毛!”今年新增的“文物修復師”體驗項目,讓孩子們用礦物顏料親手修補陶器仿制品,在實操中理解文物保護理念。

> (學生在非遺工坊學習云錦技藝)

政企協創文化惠民

博物院聯合文旅部門推出“文博一卡通”,持卡可全年無限次參觀全省23家博物館。院長徐小躍強調:“我們將持續開發數字藏品、4D影院等新型文化產品,讓文物從‘館舍天地’走向‘大千世界’。”數據顯示,上半年青少年觀眾占比達42%,創歷史新高。

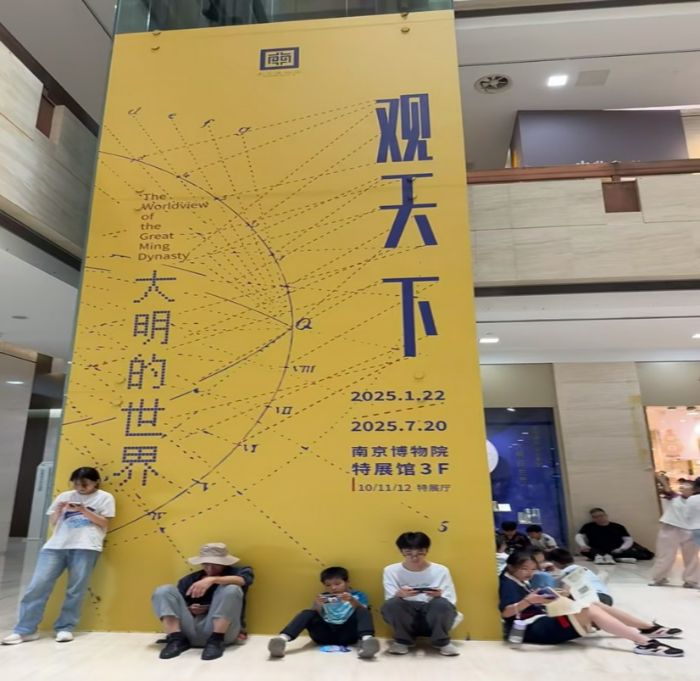

> (游客在特展館前合影)

文化薪火 數字相傳

南京博物院院長周清源表示:"數字化不僅是保存手段,更是激活傳統文化基因的鑰匙。未來將構建'云上南博'元宇宙平臺,讓文物在虛擬空間獲得永恒生命。"隨著文物數字基因庫的持續擴容,這座承載千年文明的殿堂,正以科技創新書寫文化傳承的當代答卷。

通訊員 蔡馨怡