黃海之濱,東方航天港的鋼鐵巨輪正承載著火箭與夢想,書寫著中國航天的新篇章。這座中國唯一、全球少有的海上發射母港,不僅以一次次火箭騰空的壯舉突破技術邊界,更以開放的姿態讓航天魅力走進大眾生活。

為了更好的感受其下蘊含的兩彈一星精神底色,激勵當代青年將個人理想與國家命運緊密相連,7月4日,中國石油大學(華東)油星筑夢宣講團前往煙臺東方航天港,采訪了商發公司總經理蘭公英與文旅公司運營總監高勝楠,與時代一同走進這片融合尖端科技與人文溫度的熱土。

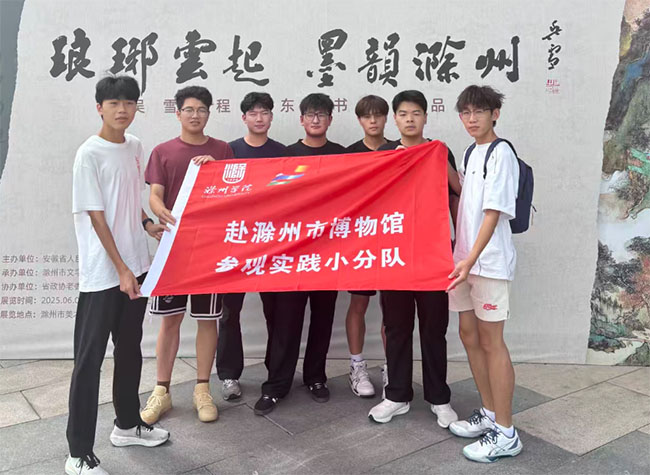

采訪人許國浩與商發公司總經理蘭公英 齊家輝攝

采訪人劉昱澤與文旅公司運營總監高勝楠 齊家輝攝

碧波之上的技術突圍

“海上發射的魅力,在于用船舶突破陸地的枷鎖。”蘭公英站在發射船甲板上,望著遠處的海岸線說道。作為中國唯一的海上發射母港,東方航天港的核心突破在于將傳統陸地發射場“搬”到了海上——由發射船、指揮船、保障船組成的“三艦編隊”,配合航海城2-3條支援船只,構成了完整的海上發射體系。

面對海上風浪的天然挑戰,技術團隊早已實現關鍵突破。“船在搖晃時,火箭必須保持穩定姿態,就像在顛簸的公交車上精準投籃。”蘭公英解釋,通過多維度姿態控制系統,即使面對復雜海況,火箭仍能按既定角度發射,這種技術優勢讓航天港具備了靈活調整發射位置的能力。

發射能力的躍升同樣顯著。從2019年首次發射時的每年1-2次,到今年10次的目標頻率,再到2026年計劃的15次穩定發射,東方航天港正邁向常態化發射。

在火箭回收技術領域,航天港正加速追趕。今年5月,“元行者一號”完成5公里高度海上回收試驗,標志著中國在可重復使用火箭技術上邁出關鍵一步。蘭公英坦言,與國際領先水平相比,國內在回收精度控制、箭體復用可靠性上仍需攻關,但“降成本、提效益”的目標明確,中國航天的創新速度將成為破局關鍵。

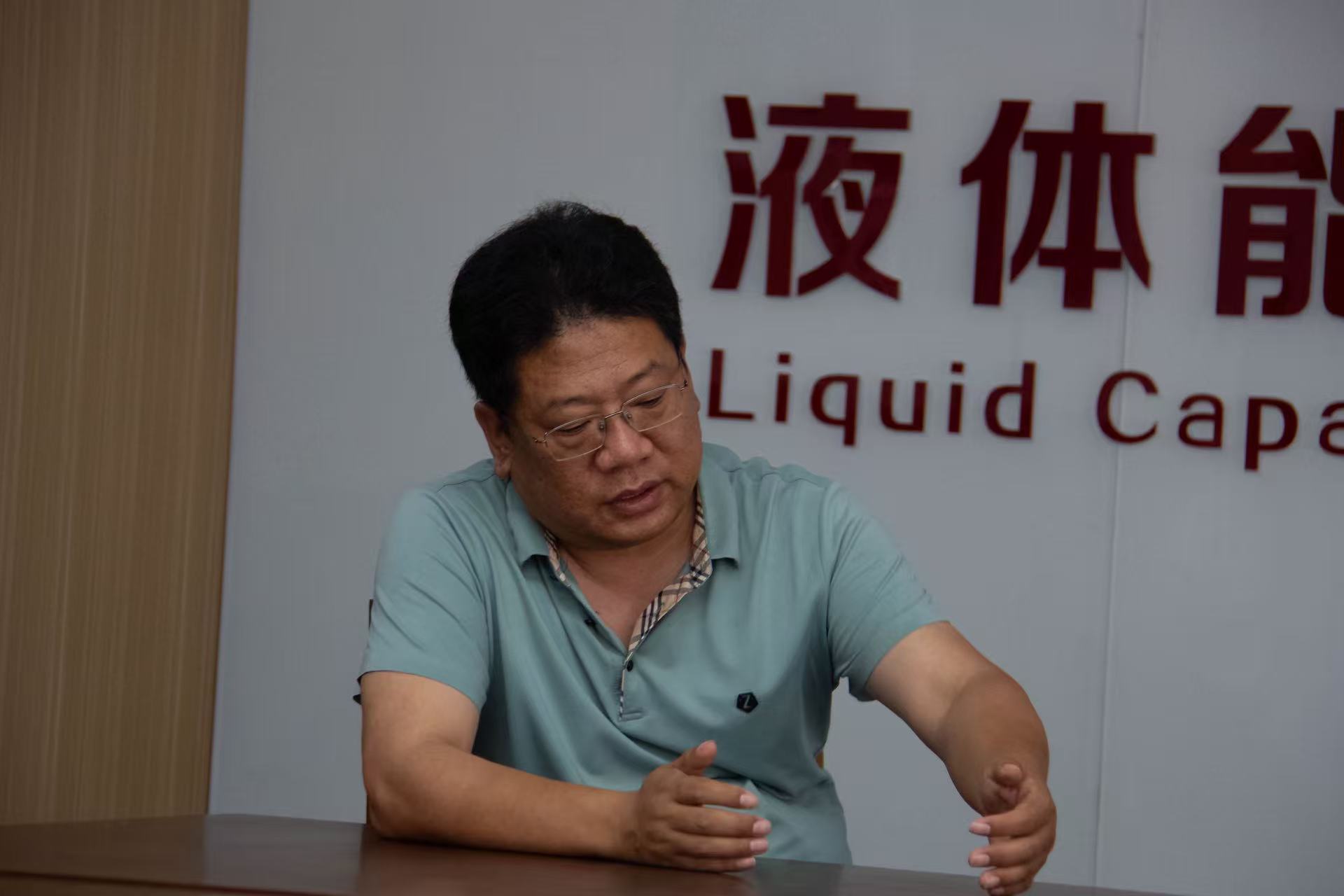

商發公司總經理蘭公英耐心講解 齊家輝攝

傳承“兩彈一星”精神,是技術突圍的底色。“老一輩在戈壁灘上‘自力更生’,如今我們在海上‘敢為人先’,本質上都是攻堅克難。”蘭公英強調,航天港既堅持核心技術自主可控,也積極參與國際合作——從空間站項目到探月計劃,正以開放姿態推動人類航天事業發展。

星辰大海也觸手可及

“火箭升空時,腳下甲板的低頻震動、眼前劃破海面的火光、海風里夾雜的歡呼聲,這是陸地上從未有過的震撼。”高勝楠描述著海上發射觀禮的獨特體驗。這種“天地海三維沉浸式體驗”,正是東方航天港文旅的核心魅力。文旅團隊還精心設計了情感共鳴環節:發射前播放中國航天人從陸地到海洋的奮斗短片;升空瞬間,引導觀眾集體高喊“發射成功”,讓每個人在熱淚盈眶中與航天事業同頻共振。

在受眾結構上,青少年是絕對主力。為此,科普教育基地采用“科技+故事+互動+實踐”的立體模式:針對青少年的衛星測控模擬、VR太空漫步等,讓復雜知識變得可觸摸;面向成人的實物展(如退役箭體部件)、任務實況還原,則滿足了深度探索需求。“我們要讓每個年齡段的人都能玩中學、學中研。”高勝楠說。

“惟創新者進,惟創新者強,惟創新者勝。”基地通過“數字傳承”互動裝置,讓觀眾親手模擬火箭組裝、測試、發射全過程,直觀感受從陸地到海洋的技術跨越;“航天精神長廊”里,老一輩科學家在戈壁灘艱苦奮斗的故事,與如今海上發射的壯舉交相輝映,讓民族自信在體驗中自然生長。

航天港與航天科技集團共建研學產品,將最新科研成果轉化為科普內容;與高校合作開發課程體系,納入中小學實踐教育;聯合文旅企業打造“航天研學路線”,形成產業合力。“這與‘兩彈一星’時期全國協作的精神一脈相承,只是今天的‘協作網’更廣闊。”高勝楠說。

未來,航天港計劃打造“港灣-天空-海洋”一體化文旅基地:建設航天主題酒店、星際探索劇場,讓游客沉浸式體驗“從地球到深空”的征程。“我們想讓年輕人在互動中讀懂中國航天從‘兩彈一星’到‘逐夢深空’的79年,讓航天精神成為代代相傳的火種。”

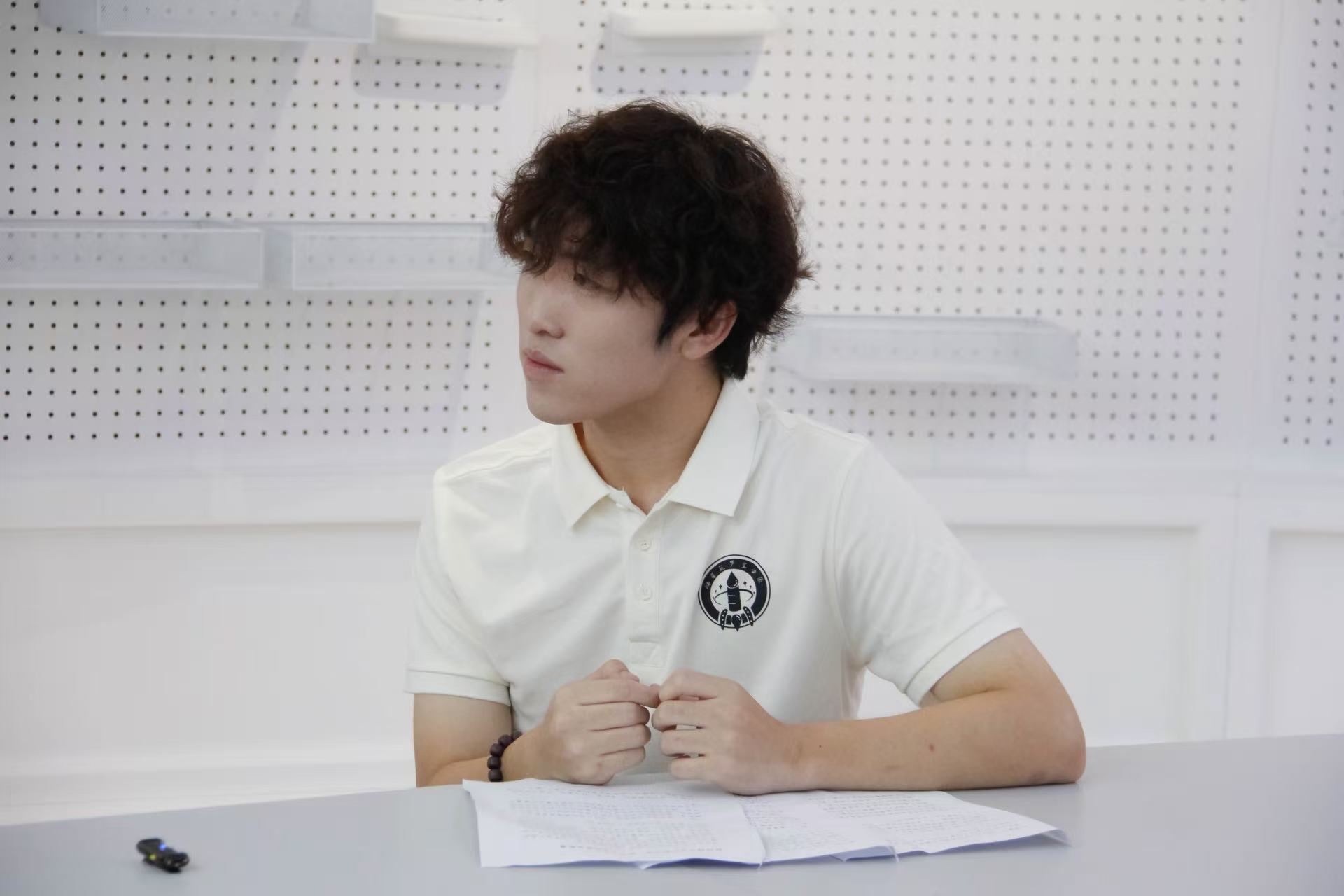

采訪人劉昱澤認真傾聽 齊家輝攝

習近平總書記強調:“在中華民族幾千年綿延發展的歷史長河中,愛國主義始終是激昂的主旋律,始終是激勵我國各族人民自強不息的強大力量。”煙臺東方航天港正以“硬科技”與“軟文化”的雙輪驅動,重新定義著中國航天的公眾形象。這里不僅是技術突破的試驗場,更是精神傳承的沃土——當“兩彈一星”的奮斗基因遇見新時代的創新活力,這片黃海之濱必將書寫出更多屬于中國航天的奇跡。

作者:許國浩,賈燁寒,孫睿

攝影:齊家輝

投稿人:代易航

- 掃一掃 分享悅讀