千年文明,古韻今風

華表千年,時序輪轉。作為中華文明的重要發源地,中原地區自古以來便是歷史與文化的交匯之地。在為期數天的調研和參觀中,河南博物館成為我們深入理解中原文明的一扇窗,讓我們對中華歷史的悠久與厚重有了更直觀的感受。踏入河南博物館的大門,仿佛進入了一座穿越千年的時光隧道。展廳中陳列著從新石器時代至近現代的文物,涵蓋青銅器、陶器、玉器、書畫等多個門類。每一件文物都像是一位沉默的歷史講述者,將中華文明的脈絡娓娓道來。

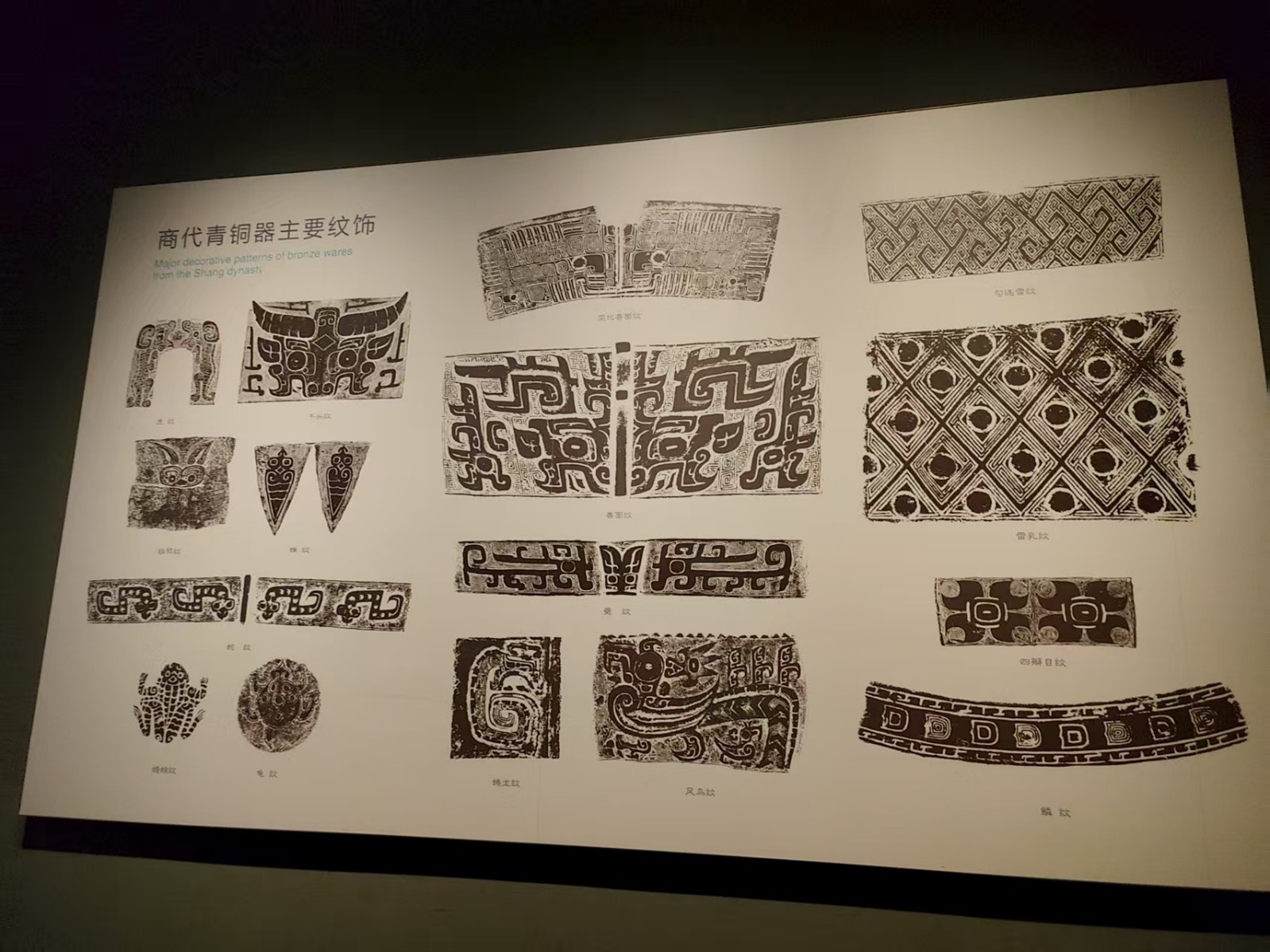

其中,讓我們駐足最久的,是展出的商周青銅器和殷墟出土的甲骨文。青銅器造型精美,紋飾復雜,體現了古代工匠卓越的技藝和審美。通過這些青銅器,我們仿佛看到了商周時期宗教、禮儀和社會結構的縮影。而甲骨文的出現,更讓人驚嘆古人對文字和記錄的智慧——這些被刻在龜甲獸骨上的文字,是中華書寫文明的源頭之一,也是中國歷史研究的重要依據。

圖一,拍攝于河南博物館展廳4中原立國——夏商時期,圖中為現代學者根據出土文物復現的商代青銅器主要紋飾

圖二,拍攝于河南博物館展廳3宅茲中國——西周時代,圖中文物出土于河南鹿邑太清宮“長子口”墓,為商末周初的貴族大墓,其中多件青銅器上有“長子口”銘文。

圖二,拍攝于河南博物館展廳3宅茲中國——西周時代,圖中文物出土于河南鹿邑太清宮“長子口”墓,為商末周初的貴族大墓,其中多件青銅器上有“長子口”銘文。

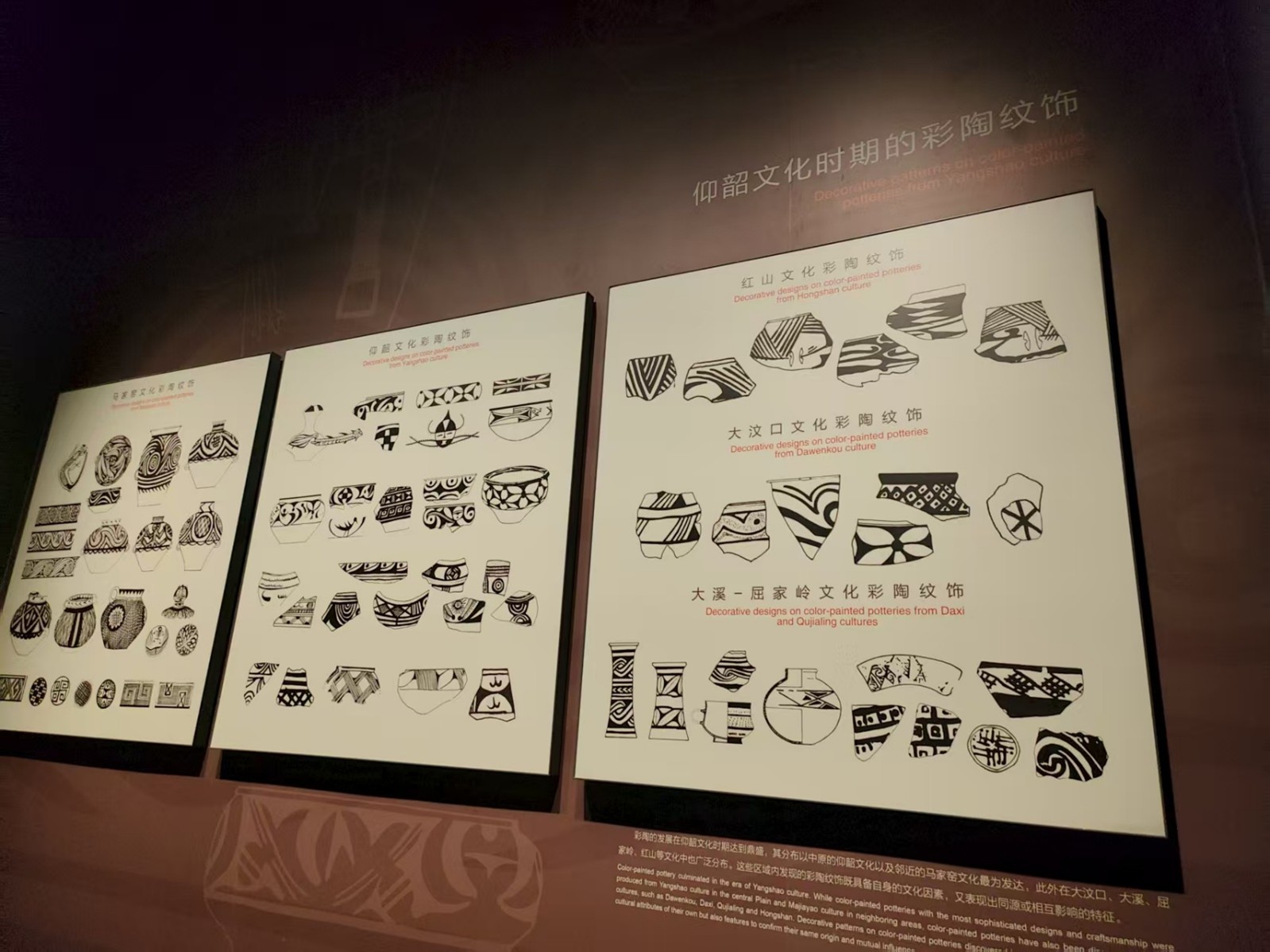

博物館的另一大亮點是河南地區的陶瓷與彩陶展。彩陶上的花紋充滿生命力,有的描繪動物,有的呈現幾何圖案,每一筆都飽含古人的生活智慧和審美情趣。通過觀察彩陶,我們小組成員討論了早期中原地區的生活方式、宗教信仰與自然環境的關系。那些色彩鮮艷、造型奇特的陶器,不僅是實用器物,更是古人表達精神世界的載體。 圖二,拍攝于河南博物館展廳3宅茲中國——西周時代,圖中文物出土于河南鹿邑太清宮“長子口”墓,為商末周初的貴族大墓,其中多件青銅器上有“長子口”銘文。

圖二,拍攝于河南博物館展廳3宅茲中國——西周時代,圖中文物出土于河南鹿邑太清宮“長子口”墓,為商末周初的貴族大墓,其中多件青銅器上有“長子口”銘文。

圖三,拍攝于河南博物館展廳1新時期時代,圖中為現代學者根據出土文物復現的仰韶文化時期的彩陶紋飾,展現了公元前5000年至前3000年黃河中游地區彩陶的分布和主要圖案

除此之外,河南博物館的書畫展廳也讓我們感受到了中華文化的深厚底蘊。從唐宋書法到明清繪畫,筆墨紙硯間流淌出的不僅是技藝,更是哲學思想、社會風貌與文化傳承。通過對書畫作品的欣賞,我們能夠理解中原地區作為文化中心的獨特地位,以及中華文明在歷史長河中不斷融合與創新的特質。現代科技在河南博物館的應用同樣令人印象深刻。館內的多媒體展示、虛擬現實互動和文物數字化保護技術,讓參觀者能夠更加直觀地理解歷史。例如,通過VR技術,我們可以“觸碰”遠古的青銅器,甚至模擬古代祭祀場景。這種沉浸式體驗讓歷史不再遙遠,而是與現代生活產生了有趣的互動。

同時,文物的保護技術也給我們上了重要的一課。博物館展示了如何利用恒溫恒濕、光照控制等手段延長文物壽命,甚至運用數字掃描對文物進行三維建模,為后續研究和修復提供科學依據。科技與歷史的結合,不僅讓文物更好地保存,也讓公眾對文化遺產的價值有了更深刻的認識。

通過這次河南博物館之行,我們對中原文明的豐富性與復雜性有了更深入的理解。中原不僅是中華文明的發源地,更是歷代文化交流、融合與創新的重要舞臺。從青銅器到彩陶,從甲骨文到書畫,每一件文物都承載著先人的智慧與生活方式。

實踐中,我們還思考到現代社會與歷史文化的關系。文化遺產不僅是過去的印記,更是我們理解歷史、思考未來的重要資源。保護和傳承文化,需要現代科技的助力,更需要每一個人對歷史的尊重與熱愛。

此外,實踐也讓我們感受到團隊協作與學術探索的樂趣。在參觀、拍照、記錄與討論中,我們分工合作,相互交流觀點,激發了對文化研究的興趣,也鍛煉了實踐能力。這種理論與實踐結合的經歷,讓暑假的社會實踐充滿了意義與價值。

河南博物館不僅是文物的寶庫,更是中華文明的一面鏡子。它讓我們看到中華文化的源遠流長,也提醒我們珍惜和保護歷史遺產。在三下鄉的實踐中,我們不僅“看到了歷史”,更通過觀察、思考和討論,理解了中原文明的精神內核——創新、融合、包容與堅韌。

回望這段實踐之旅,博物館的每一件文物都像一盞歷史的明燈,照亮我們對過去的認知,也啟發我們思考未來的文化責任。中原文明厚重而豐富,而我們,正站在歷史的延續線上,用腳步丈量文化的深度,用心靈感受文明的溫度。