探三江非遺,拓數字傳承路

2025年7月11日,廣西師范大學馬克思主義學院“云橋數興”暑期實踐隊踏上前往廣西柳州三江侗族自治縣程陽八寨的旅程,懷揣著對非遺保護的熱忱探探索數字賦能傳承的期待,深入鼓樓與侗布織染坊,開展實地調研,力求為數字游民助力非遺活化利用找尋切實可行的實踐路徑。

清晨,團隊成員們帶著求知的渴望,踏入程陽八寨。當目光觸及鼓樓的瞬間,所有人都被這座侗族木構建筑代表的獨特魅力所震撼。鼓樓飛檐翹角,造型恰似展翅欲飛的飛鳥,靈動而富有張力。走進內部,其榫卯結構嚴絲合縫,在沒有一釘一鉚的情況下,竟能歷經百年風雨依舊屹立不倒,穩穩承載著侗族的建筑智慧與厚重文化記憶。每一根木梁、每一處銜接,都像是先輩們精心書寫的“建筑密碼”,無聲訴說著侗族人民與自然和諧相處、巧奪天工的營造技藝。

圖為鼓樓內部結構。潘婭玲 供圖

然而,在深入了解中,團隊發現當前鼓樓的展示方式存在諸多局限。多數時候,它依賴實地參觀與簡單的文字介紹,游客很難直觀理解榫卯結構背后的力學原理,比如不同木構件如何相互支撐、借力,讓這座建筑擁有如此強大的穩定性;也無法清晰感知鼓樓與節氣變化的關聯,侗族人民曾怎樣依據鼓樓的光影、空間變化安排農事與生活;更難觸及鼓樓在侗族社會里深層的文化功能,像它如何作為議事、社交、傳承文化的核心場所,維系著侗族社群的凝聚力。這些不足,如同給鼓樓蒙上一層薄紗,限制了其文化價值更廣泛、更深入的傳播,讓這份承載千年的智慧,難以在現代社會的廣闊視野中,完整釋放獨特光芒。

離開鼓樓,團隊一行來到侗布織染坊。剛踏入坊內,古老織布機運轉的“吱呀”聲,便與傳承人的技藝展示交織成獨特的非遺旋律。傳承人指尖翻飛,動作嫻熟而富有韻律,在織布機前,仿佛與祖輩進行著一場跨越時空的對話。一旁深藍色的染缸里,浸透著藍草的清香,那是大自然饋贈的染色原料,帶著山野的氣息。

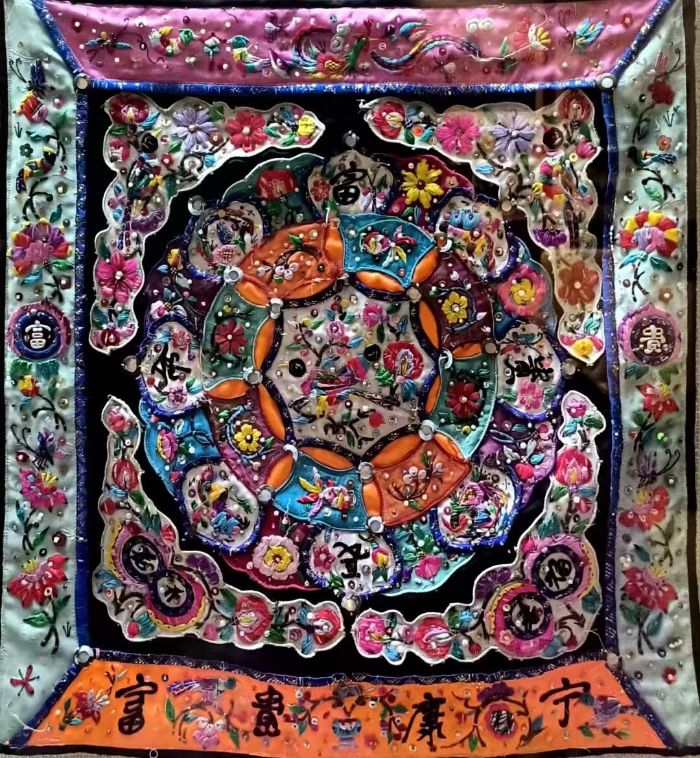

侗布制作工序繁雜,從紡紗開始,一縷縷棉線在傳承人的手中慢慢成型,接著進入織布環節,經緯交錯間,布料逐漸有了模樣,之后用藍草染色,讓布料染上獨特的藍色,最后還要經過捶打固色等數十道工序。每一步都凝結著侗族祖輩的生活智慧,是他們在漫長歲月里,與自然互動、摸索出的生存與審美之道。如今,染坊在傳承傳統的基礎上嘗試創新,除了給村民制作傳統服飾,還將侗布設計成圍巾、包包等文創品,借助短視頻平臺展示制作過程,也吸引了不少年輕人的關注目光。可即便如此,織染技藝里那些復雜細節,像不同工序對力度、時間的精準把控,很難用簡單鏡頭完整呈現;紋樣背后的歷史寓意,比如某些圖案如何關聯侗族的祖先崇拜、圖騰信仰,也缺乏系統的數字注解。這些問題,成為侗布織染文化傳播路上的“絆腳石”,制約著其文化價值向更深層次、更廣泛人群傳遞。

離開鼓樓,團隊一行來到侗布織染坊。剛踏入坊內,古老織布機運轉的“吱呀”聲,便與傳承人的技藝展示交織成獨特的非遺旋律。傳承人指尖翻飛,動作嫻熟而富有韻律,在織布機前,仿佛與祖輩進行著一場跨越時空的對話。一旁深藍色的染缸里,浸透著藍草的清香,那是大自然饋贈的染色原料,帶著山野的氣息。

侗布制作工序繁雜,從紡紗開始,一縷縷棉線在傳承人的手中慢慢成型,接著進入織布環節,經緯交錯間,布料逐漸有了模樣,之后用藍草染色,讓布料染上獨特的藍色,最后還要經過捶打固色等數十道工序。每一步都凝結著侗族祖輩的生活智慧,是他們在漫長歲月里,與自然互動、摸索出的生存與審美之道。如今,染坊在傳承傳統的基礎上嘗試創新,除了給村民制作傳統服飾,還將侗布設計成圍巾、包包等文創品,借助短視頻平臺展示制作過程,也吸引了不少年輕人的關注目光。可即便如此,織染技藝里那些復雜細節,像不同工序對力度、時間的精準把控,很難用簡單鏡頭完整呈現;紋樣背后的歷史寓意,比如某些圖案如何關聯侗族的祖先崇拜、圖騰信仰,也缺乏系統的數字注解。這些問題,成為侗布織染文化傳播路上的“絆腳石”,制約著其文化價值向更深層次、更廣泛人群傳遞。

圖為侗布織染坊內的侗布。潘婭玲 供圖

此次調研,讓“云橋數興”暑期實踐隊的成員們收獲頗豐,也更清晰意識到非遺傳承面臨的挑戰與機遇。鼓樓的建筑美學、侗布織染的匠心獨運,不應該只停留在實地參觀、簡單展示層面,它們需要借助更精準、更具現代活力的數字技術來“翻譯”。數字游民群體,有著跨領域的技術與創意優勢,他們可以通過3D建模技術,精準還原鼓樓營造技藝,讓游客能在虛擬空間里,拆解、組裝鼓樓構件,直觀感受榫卯結構的神奇;也能為織染紋樣建立數字檔案,梳理每一種紋樣的起源、寓意,賦予故事性解讀,搭配動態演示,讓侗布上的圖案“活”起來。如此一來,非遺便能從單純的“可觀賞”,升級為“可感知、可互動”,打破時間與空間限制,走到更多人身邊。

圖為團隊成員在鼓樓前合影。韋政冷 供圖

后續,“云橋數興”暑期實踐隊將圍繞此次調研發現的需求,持續深耕。團隊會進一步與數字游民群體溝通交流,挖掘技術與非遺融合的更多可能性;也會再次深入三江侗族自治縣,與非遺傳承人、當地文旅部門協作,收集更細致的非遺資料,為非遺與數字技術的深度融合,探尋更清晰、更具實操性的路徑,助力廣西非遺保護與活化利用邁向新高度,讓侗族這些珍貴的文化瑰寶,在數字時代綻放更耀眼的光彩。

(通訊員 魏慶樂)