習藝:執剪學技,初悟紅魂

“這把剪刀剪過支前鞋樣,也剪過革命標語,每一道紋樣都是歷史的見證。”在臨沂剪紙非遺傳承人李玲家中,她手持銀剪示范“人物肖像剪紙”技法時深情說道。實踐隊首站拜訪這位有著40年剪紙經歷的傳承人,學習“紅色主題剪紙”創作技巧。隊員們圍坐在桌旁,在李老師指導下練習五角星、火炬等革命符號的剪制技巧,薄薄紅紙上逐漸浮現出飽滿立體的紅星圖案。

“李老師講述明德英用乳汁救傷員的故事時,手下的剪刀仿佛有了生命,剪出的紅嫂形象眼神堅毅又溫柔。”實踐隊員王鳴茹感慨道。這種沉浸式教學讓隊員們深刻體會到,剪紙不僅是技藝,更是紅色基因的傳承載體。

圖1 非遺傳承人傳授技藝 圖2 紅色主題剪紙創作

尋蹤:場館研學,深挖紅源

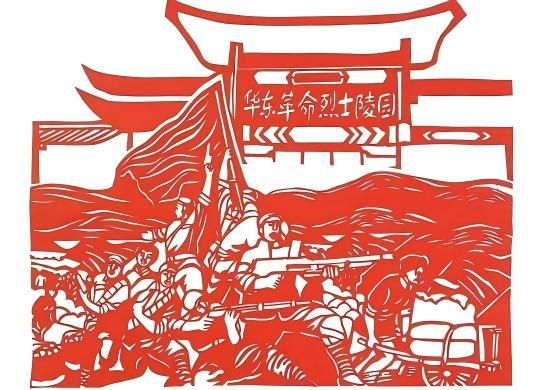

帶著傳承人的囑托,實踐隊開啟紅色研學之旅。實踐隊先后走訪沂蒙革命紀念館、孟良崮戰役紀念館等紅色場館,在歷史遺存中搜集創作素材。在沂蒙革命紀念館,玻璃柜中“婦女識字班”剪紙展品讓隊員們駐足,那上面的鉛筆草稿痕跡,仿佛能看到當年婦女們邊學文化邊創作的場景。紅嫂紀念館里,“火線橋”的老照片中,十位婦女站在冰冷河水中架橋的身影,讓隊員們決心要將這份勇敢剪進紙里。

非遺博物館的“紅色剪紙檔案”更帶來意外收獲。一卷1950年的剪報中,“紡線支援前線”“軍民共生產”等民俗剪紙,讓隊員們明白:“紅色文化早就借著剪紙走進了百姓生活。”

圖3 參觀沂蒙革命紀念館 圖4 參觀孟良崮戰役紀念館

創作:以紙為媒,巧繪紅史

創作工坊里,隊員們將研學所得轉化為一幅幅生動的剪紙作品。以明德英乳汁救傷員為原型的作品中,用柔和的曲線表現月夜的寧靜,用急促的折線突出當時的危急;王換于創辦戰時托兒所的剪紙,則通過孩童的笑臉與紅嫂的眼神,傳遞戰爭中的溫情。

“要讓紅色故事能被帶走、被記住。”隊員們將剪紙圖案印在扇子、紙袋上,制作紅色剪紙文創產品。隊員王丹在設計時特意加入當地傳統紋樣:“讓老手藝和紅色故事結合,更有生命力。”

圖5 紅色主題剪紙作品 圖6 紅色主題剪紙作品

傳揚:多維播火,廣傳紅韻

沂蒙紅嫂家鄉景區的展覽前,“紅嫂知識問答”的關卡前圍滿了游客。“請問孟良崮戰役中,沂蒙群眾用什么支援前線?”隊員剛念完題目,來自河南的游客張女士立刻應聲:“擔架隊、獨輪車。”答對的她接過剪紙書簽,特意讓同行的孩子拿著合影:“得讓娃記住這些故事。”

圖7 景區展覽互動現場 圖8 景區展覽現場

幼兒園里,隊員們帶來了紅紙與安全剪刀,開啟“剪紙里的紅色故事”趣味課堂。隊員們邊教孩子們剪五角星、八角帽,邊講簡單的紅色小故事。老師李娜笑著說:“這樣的課比課本里的故事更讓孩子有感觸。”

圖9 幼兒園剪紙課堂 圖10 隊員教兒童剪紙

社區宣講會上,隊員們展開“沂蒙六嫂”系列剪紙,指著明德英的剪影講起乳汁救傷員的故事,又以“火線橋”剪紙為引,講述十位婦女用身體架橋的壯舉。宣講會后,隊員們為老黨員、空巢老人剪制吉祥窗花,送去溫暖的同時,也收集到許多紅嫂故事的細節。“王換于當年自己吃不飽,也要把糧食省給傷員和孩子。”李大爺的話,被隊員們記下來補充到作品介紹中。

圖11 紅色宣講會 圖12 為村民送剪紙作品

此次實踐活動,既是非遺技藝的傳承之旅,更是青年學子接受紅色教育的成長之旅。隊員們以剪紙為橋,連接起非遺傳承與紅色文化。從學習技藝到研學創作,從展覽宣講到社區服務,每一步都是對紅色基因的傳承與弘揚。隊員們表示,將繼續用剪紙技藝講好沂蒙故事,讓紅色精神在新時代薪火相傳、生生不息。

圖13 團隊合影

附:實踐團隊信息

單 位:山東水利職業學院

團隊名稱:“匠心剪影 紙上拾遺”文化傳承團

文稿撰寫:王鳴茹

圖片攝影:王丹

團隊成員:王鳴茹 王丹 張永琪 高文彬 劉存嫣 劉翔 左濤 孫修斌

指導老師:莊倩